・独学で宅建に合格できる勉強時間ってどれくらいだろう、、

・上手なスケジュールの立て方もうまく知りたいし、、

・不安なので合格のポイントを知りたい!

以上のような宅建の悩みに答えます。

本記事の内容

- 宅建試験の基本情報

- 宅建士合格にかかる勉強時間とは

- 宅建合格のスケジュールの立て方

- スケジュールをに具体的にする【秘伝の方法】

- 【独学】宅建合格のスケジュール例【3パターン】

- 宅建合格のポイント3つ

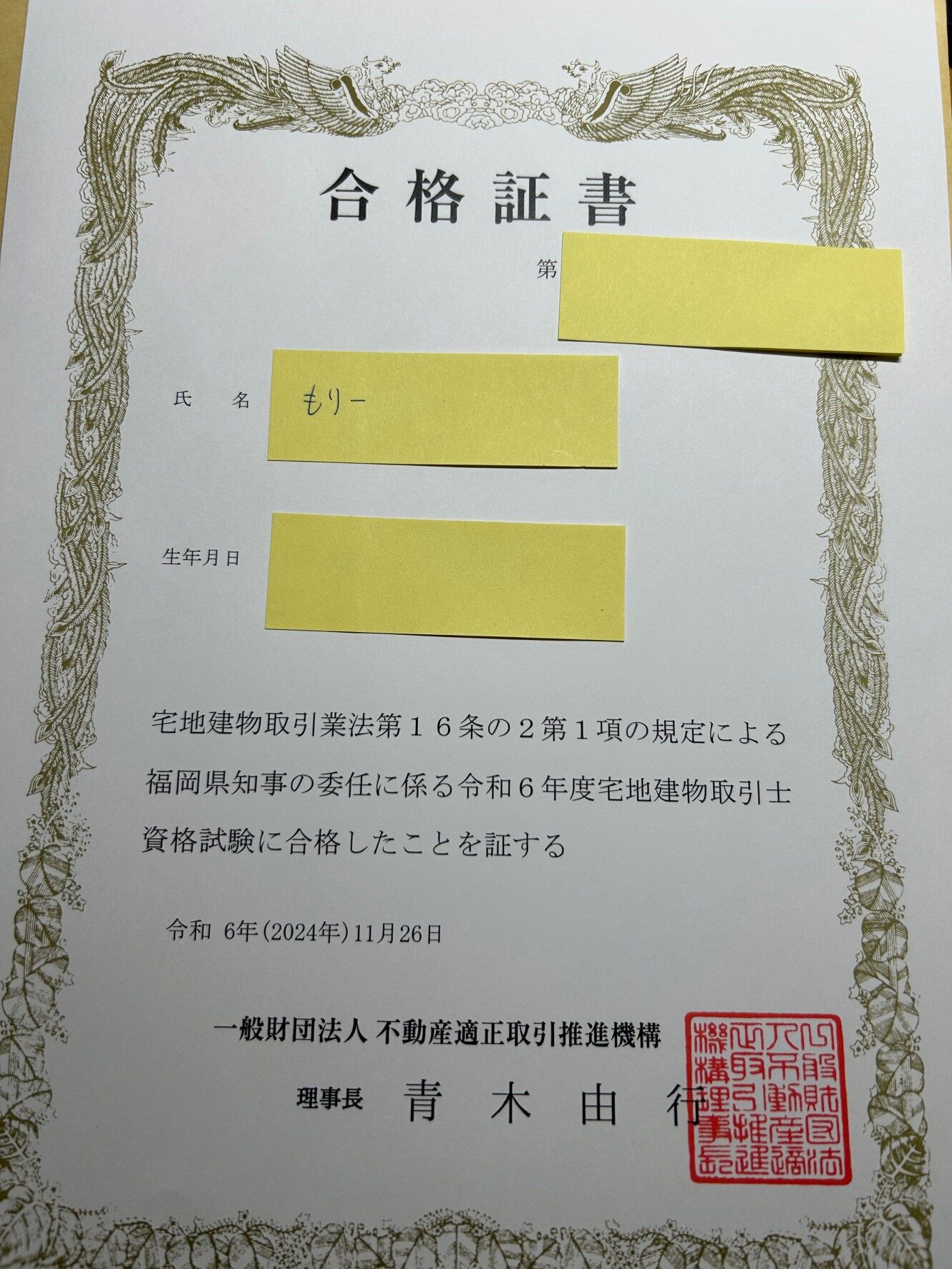

本記事の信頼性

- 理系の元英語教諭(英検1級)

- FP2級技能士→6日 / 簿記2級→1ヶ月で合格

- 宅建士に4週間で合格(完全独学)

宅建の合格で必要なのはゴールを知り、スケジュールを立てて進んでいくことです。

でも、こなせないスケジュールを設定してしまい勉強時間が足りず不合格だった、、

こういうのは絶対に避けたいですよね。

というわけで今回は、宅建士に4週間で合格した僕が、「宅建に合格できる勉強スケジュールや合格のポイント」について徹底的に詳しく解説していきます。

宅建試験の基本情報【おさらい】

宅建士の全体像はこちら

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 試験団体 | 一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO) |

| 出題形式 | 出題形式筆記試験 4択一式(マークシート方式) |

| 試験時間 | 120分 |

| 出題数 | 50問 |

| 出題分野 | ①権利関係(民法):約14問 ②法令上の制限:約8問 ③法令上の制限:約8問 ④税その他:約8問 計:50問 |

| 合格基準 | 年度によって異なるが、35問以上(70点以上/50問中)が目安 |

| 合格点数 | 令和5年(38点/50点)76% |

| 合格率 | 15〜18%前後(令和5年度:17.2%) |

| 試験日 | 年1回(例年10月の第3日曜日) |

| 合否判定 | 例年12月上旬に発表 |

| 受験料金 | 8,200円(消費税込み) |

| 申し込み方法 | インターネットまたは郵送で申し込み(例年7月上旬~下旬) » 宅建試験申し込みリンク |

| 受験資格 | 特になし(誰でも受験可能) |

宅建士の試験の大きな特徴は試験範囲が多いこと。

科目として以下のようにわかれています。

- ①権利関係(民法)

- ②宅建業法

- ③法令上の制限

- ④税その他

詳しい試験範囲や勉強法は↓↓

» 【必見】宅建の勉強は何から始める?独学でゼロから始める方法を徹底解説!

のように4つの単元として分かれていてとにかく範囲が広いです。

そのため、スケジュールを効率効率よく立てて行く必要がありますね。

宅建士合格にかかる勉強時間とは

まず宅建士合格にかかる勉強時間は【200~500時間】とされています。

とはいえ、

- 完全に法律初心者の方

- 大学時代に法律を学んでいた方

- 勉強に慣れている方(そもそもFP2級を持っている人)

だと合格までの道のりはかなり変わってきますよね。

試験まで間に合わなかったといった失敗を避けるためにも、

およその勉強時間を設定する際には、500時間など「できるだけ多め」に時間を設定しましょう。

宅建の勉強時間の例

宅建までの合格の合格までの時間を「500時間」とした場合は下記です

| 1日の学習時間 | かかる日数 |

| 2時間 | 250日(8ヶ月): → 2月スタート |

| 3時間 | 160日(5ヶ月半) → 5月スタート |

| 6時間 | 80日(2ヶ月半) → 8月スタート |

ただ、毎日継続して「1日3時間」勉強することは普通に難しいですし、

平日は1時間でも、土日で6時間とかできるかもしれないですよね?

それに、学生ならまだしも社会人の方だとそもそも勉強時間を捻出することがむずかしい。

となると、巷にあふれる勉強時間で立てるスケジュールはあまり参考にならない。

ではどうするか?

宅建合格のスケジュールの立て方

僕がおすすめする合格するスケジュールは「試験までの期間で3つに分ける」ことです。

例えば、この記事を書いている日は5月1日ですので、

宅建士の試験までちょうど6ヶ月ちょっとあります。

ここで、以下の3つに分割します。

スケジュールは3つに分ける

スケジュールの分け方

- ①基礎期(全体像):

最初の導入、勉強慣れ、全体像を知る(マンガ、オンライン講座、テキスト1周) - ②中期(実力期):

テキスト→過去問、苦手分野に取り組む - ③終期(復習期):

模試+過去問(弱点の再復習)+まとめ

このようにすると期間によってすべきタスクがわかるので、時間切れにならずにモチベーションを高くしたまま勉強を続けることができます。

6ヶ月の例だと、

①に2ヶ月、②に2ヶ月、③に2ヶ月

時間を使えばいいので、わかりやすいですよね。

上記のように3つにわけた上でするべきことを特定し、実際に勉強していけばいいわけですが、

問題は、「毎日2時間できても土日6時間とかできるかもしれないですし、週によって勉強ができない可能性がある」ということ。

そうなると3つに分けるだけでは不十分。

もっと具体的にする必要があります。

ではどうすべきかというと、、、

さらに具体的にする【秘伝の方法】

僕のおすすめは「テキストの進み」で計画を立てるようにする

例えば、1時間テキストを読んでみてどれだけ進んだのかまずは時間を計測してみましょう。

すると、「1時間どのくらいテキストを読み進めた」のかがわかるので、、

「全体のページ数 ⇔ 1時間で進んだページ」からいつまでに終わらせるかの予想を立てることができます。

すると、

1日2時間のペースで行くと、テキスト1周して基礎を身につけるまで1ヶ月かかるな、、

だったり、

ちょっと権利関係の進みが遅いから間に合わせるためにも、今週は土日5時間しよう!

というように、勉強に当てる時間の認識が変わってきます。

「後は3つの期間中で、全体像(ゴール)を意識しながら、毎日すべきタスク決めてをこなしていけばいいだけです」

なお、もっと具体的にどう立てればいいのか知りたい方は以下の記事が参考になるかと思います。

【独学】宅建合格のスケジュール例【3パターン】

①6ヶ月②3ヶ月③1ヶ月の例を以下で紹介します。

現在から試験前の期間でのイメージ例としてお使いください。

①6ヶ月の例

6ヶ月で合格したい場合は以下の例を参考にしましょう。

例:①1ヶ月②3ヶ月③2ヶ月

- ①1ヶ月(5月~6月):(基礎期)

全体像を知る(マンガを読みつつテキスト1周、オンライン講座studyingなどの動画視聴) - ②3ヶ月(6月~9月):(実力期)

テキスト→過去問、苦手分野に取り組む。

※おすすめの順番↓↓

・宅建業法→法令上の制限→権利関係→税その他 - ③9月~10月:(終期)

終期(復習期):模試で実力をたしかめ、間違えたとこ総復習

6ヶ月の場合は時間はかなりあるので、テキスト1週をこなす基礎期に時間を多めにかけて大丈夫です。

おすすめのテキストは以下の記事を御覧ください。

②3ヶ月の例

3ヶ月で挑戦する場合は、7月に宅建士の受験申し込みをしてからのスタートでもOKです。

例:①3週間 ②1ヶ月半③2週間

- ①7月~7月3週(基礎期):

└全体像を知る(マンガを読みつつテキスト1周、オンライン講座studyingなどの動画視聴) - ②7月~9月:中期(実力期):

└テキスト→過去問、苦手分野に取り組む。

おすすめの順番

・ 宅建業法→法令上の制限→権利関係→税その他 - ③9月~10月:終期(復習期)

└模試で実力をたしかめ、間違えたとこ総復習

3ヶ月だと基礎にあまり時間をかけれません。

最初の全体像を軽めにして「テキスト→過去問」に早めに取り組みます。

時間はないので必要最小限のことに集中してこなしましょう。

勉強時間を限りなく増やすのも大切です。(土日1日6時間以上は行わないと間に合わないかも…)

③1ヶ月の例

1ヶ月で合格となると難易度としては超激ムズですのでおすすめはしません。

勉強のやり方がすでにわかっていたり、法律の知識が最初からある、またFP2級などの資格試験に短期で合格してるような方以外は絶対に避けたほうがいいです。

間に合わなくて不合格になったらまた来年ですよね、、、

とはいえ、攻略法がないわけではないので、そのノウハウが知りたい方は以下の記事を参考にどうぞ。

以下の記事は僕が書いた最強noteでして、「超有料級」の合格ノウハウが詰め込まていてかなり再現性は高いです。

僕がもし宅建をゼロから受けるとなると、手前味噌ですが絶対この本を買いますね(笑)

ネット上に落ちてない価値の高い情報を詰め込んでいます。

宅建合格のポイント3つ

宅建までのスケジュールで実際に勉強を続けれるか不安、、

なにかいいやり方ってないかな、、

というわけで、最後に独学で挑む際の「合格のポイント3つ」を解説していきます。

習慣に組み込む

まずは勉強することを毎日の習慣に組み込みましょう。

勉強に慣れていない方はま学習を継続していくことが一番むずかしいです。

特に勉強にブランクのある方だと「勉強の開始始め」がいちばんきついかと。

それでも、2日3日と慣れてくると、次第にできるようになってきます。

勉強時間を習慣に組み込むためには、

- 朝起きてまず机に向かってテキストを開く

- 電車の中でアプリを見る

- メモを作って持ち歩く

- 歩いているときに覚えたことを思い出す

このようにすると時間を効率的に使うことができますね。

個人的には、

①朝の勉強の開始始め

②ブランクからの勉強し始め

が一番キツイですが、きつくても続けていくと習慣化してくるのでだんだんきつくなくなってきますよ。

勉強できる場所の選定

勉強できる場所をあらかじめ決めておくことも集中力を高めて合格を勝ち取るためには必要です。

というのも、一つの場所だけで集中するとだれてくるからですね。

僕の例で申し訳ないですが、僕は意思が弱くなかなか家で集中できません笑

そのため、よく外で場所を変えたりして集中していました。

例えば、

- カフェで2時間する(2時間は超集中する)

- カフェ2店舗ぐらいを渡り歩く

このようにすると自宅ではダレる方も集中できるかと思います。

ちなみに、カフェで勉強すると人に見られている「監視効果」も働きますし、お金をかけている以上「集中しなくては!」とちょっと追い込むのでかなり集中できますよ。

なお、なかなか家で集中できないなと思う方は「家の中で勉強する場所」や「勉強時の姿勢」を変えるのもいいですね。(例:自室→リビング→立って勉強など)

超集中できるカフェ移動するホッピングについて【秘伝】は以下の記事をどうぞ。

» 【徹底比較】勉強に集中できるおすすめカフェ&喫茶店6選【やはり1位は…】

» 【最高】カフェや喫茶店でのカフェ勉は効果的?【進め方のコツ&スケジュールも提案】

集中できる道具を使う

勉強を集中するには勉強できる道具を使うことも大事です。

僕も昔勉強できかった時は「意思が弱いからや、、」と半ば諦めていたのですが、

勉強する道具を使用することでかなり集中力が上がりました。

勉強を集中して行うには以下の3つあればOKだと確信しています。

集中できる道具を変えるだけでかなり集中を享受できますよ。

集中に途切れたらブドウ糖(ラムネ)のチャージもお忘れなく!笑

まとめ: 独学で短期合格を目指すなら、、

本記事では宅建士に合格するためのスケジュールの立て方を解説しました。

あらかじめ試験までに多くスケジュールを取っておくと安心です。

また、宅建士を受けるには独学で行うことももちろん可能ですが、初心者にとってははわからないことが多く挫折しやすい一面があるのも確かです。

そんなときは、コスパのいいオンライン講座も考えてみると挫折せずにすんなりわかって勉強が楽しくなることも多いですよ。

まずは一度検討してみてはいかがでしょうか。

おすすめオンライン講座

※ 退会はすぐにできます

おすすめ記事

▼宅建に4週間で受かった筆者が「1ヶ月」で宅建に合格するための超役立つノウハウを解説しています。

▼【2025年】宅建士に受かるためのテキスト8選を厳選しました。

▼独学でゼロから宅建に攻略するポイントや勉強法のやり方を解説しています。

コメント