宅建に合格したいけど、何から始めたらいいのかなぁ、、

できたら独学で合格したいんだけど、どうすればいいんだろう、、

詳しく知りたいです、、

以上のような悩みに答えます。

本記事の内容

- そもそも宅建士とは

- 宅建士のテストの全体像

- 宅建士はどんな問題が出る?

- 宅建の勉強は何から始める?おすすめを紹介

- 独学か?資格スクールか?オンライン講座か?

- 宅建合格までの独学ルート

- 宅建のゼロから独学の勉強法

- 宅建の合格イメージをつかむには「点数」

- 合格の鍵は2つ!

- 宅建の勉強順をレベル別に解説

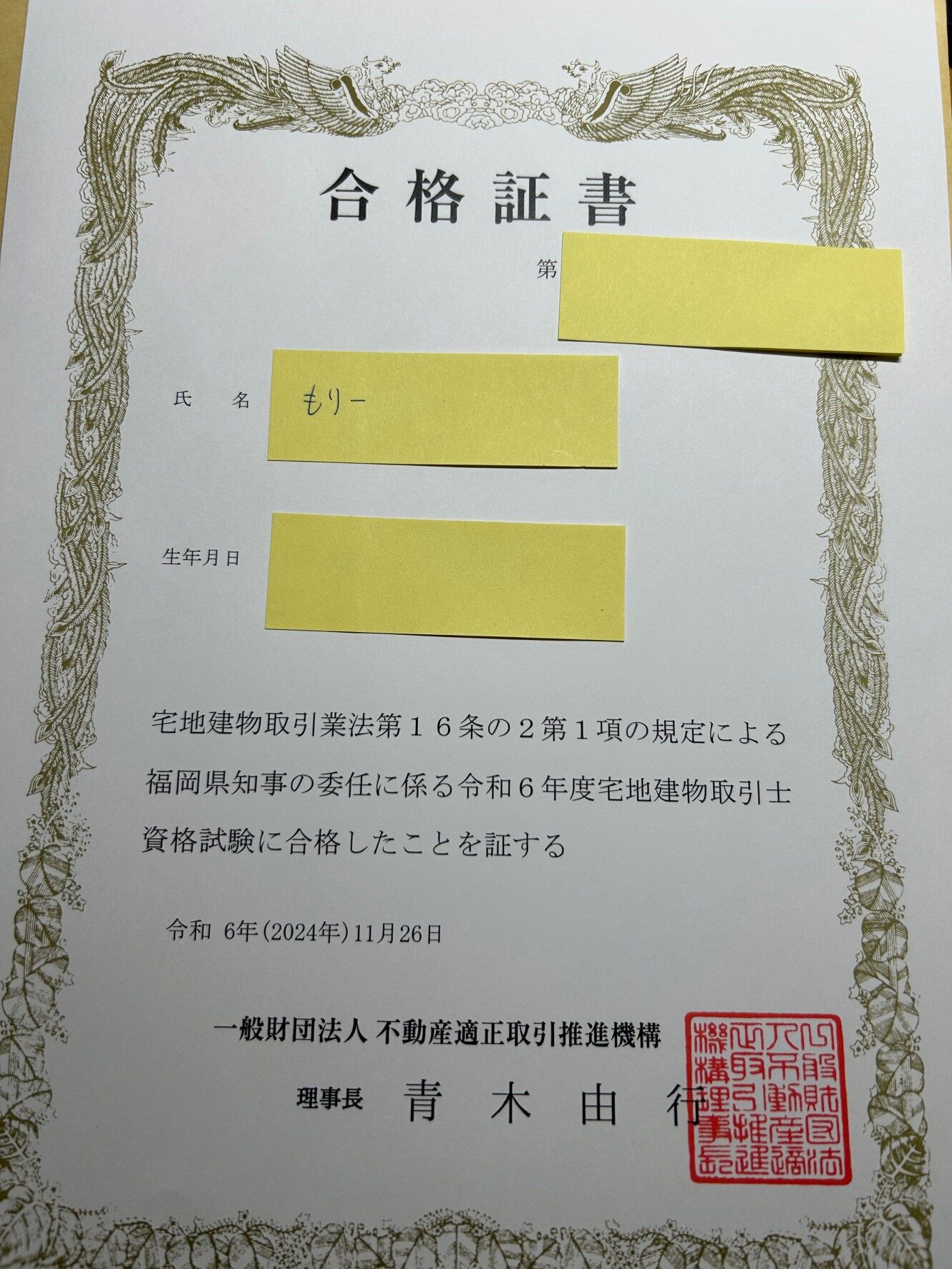

本記事の信頼性

- 理系の元英語教諭(英検1級)

- FP2級技能士→6日 / 簿記2級→1ヶ月で合格

- 宅建士に4週間で合格(完全独学)

超人気の国家資格『宅地建物取引士(宅建士)』

不動産や法律系の資格の登竜門で、合格率も15%。簡単な資格ではありません。

特に範囲が膨大で「まずは何から初めて、どう対策したらいいかわからない…」そういう人も多いかと思います。

そこで今回は「初心者でもわかりやすいように、ゼロから宅建士に合格するノウハウ」について詳しく解説しました。

この記事を読む時間は5分ほど。

本記事を読めば、合格への具体的な一歩を踏み出せるはずです。

そもそも宅建士とは

宅建士(宅地建物取引士)とは、不動産の売買賃貸などの仲介業務で、重要事項の説明や契約書への記名押印ができる国家資格です。

契約前に重要事項を説明したり、契約書に記名押印するのは宅建士だけができる独占業務とされており、宅建に合格し登録すると、不動産取引に必要な法律業務を正式に行えます。

宅建士でないとできないこと

- 重要事項の説明(売買賃貸契約前に、物件や法律に関する重要な情報を説明する)

- 重要事項説明書への記名押印

- 契約書(37条書面)への記名押印

つまり、不動産会社でお客様と契約を結ぶ「最後の大事な部分」は、宅建士が担当することになります。

宅建士になっていいことあるの?

宅建士は持っておくと利点しかありません。

例えば、不動産関係の仕事に就きたければ「宅建を持っているだけ」でかなり内定を得やすくなりますし、不動産会社のほとんどは毎月「宅建手当」なるものが存在します。

それに、後々家や土地を購入するときに不動産の知識を持っていることはかなり有利に働きますし、もしものときは自分で家の売買をすることもできます。

僕の場合だと、宅建士が他の仕事に結びついたり、転職の面接で評価されたり、、、

宅建士を持っていて「超よかった!」なと今になっては思います。

・不動産会社に勤めるなら、宅建があるだけで月額5万円手当が会社から出たりしますよヽ(=´▽`=)ノ

└これだけでも年間60万!!かなりコスパ高いです。。。

・他にも「フルリモート」で働けたり、「独立して起業もできたり」と持ってるといいことしかないです…

では宅建士がなんとなくわかったところで、実際に宅建士の試験の全体像を見ていきます。

宅建士のテストの全体像

宅建士の全体像はこちら

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 試験団体 | 一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO) |

| 出題形式 | 出題形式筆記試験 4択一式(マークシート方式) |

| 試験時間 | 120分 |

| 出題数 | 50問 |

| 出題分野 | ①権利関係(民法):約14問 ②法令上の制限:約8問 ③法令上の制限:約8問 ④税・その他:約8問 計:50問 |

| 合格基準 | 年度によって異なるが、35問以上(70点以上/50問中)が目安 |

| 合格点数 | 令和5年(38点/50点)76% |

| 合格率 | 15〜18%前後(令和5年度:17.2%) |

| 試験日 | 年1回(例年10月の第3日曜日) |

| 合否判定 | 例年12月上旬に発表 |

| 受験料金 | 8,200円(消費税込み) |

| 申し込み方法 | インターネットまたは郵送で申し込み(例年7月上旬~下旬) » 宅建試験申し込みリンク |

| 受験資格 | 特になし(誰でも受験可能) |

宅建士の試験の大きな特徴は「マークシート4択」

記述式がない上に誰でも受験できるため、法律系の試験の中では一番受験しやすいい試験といえます。

ただ、近年(令和6年)の宅建のレベルは、段違いと言っていいほど難しくなっていますし、年々この傾向は続くといってもいいでしょう。

理由:年々受験者数が増える→宅建側はあまり受からせたくない→問題を難くする&合格点数を上げて合格者を調整

以下ではどんな問題がでるか詳しく解説していきます。

宅建士はどんな問題が出る?【出題分野とその特徴】

宅建士の出題分野は大きく分けて以下の4つです。

| 分野名(問題数) | 内容の概要 |

|---|---|

| ① 権利関係(14問) | 不動産に関する権利(所有権地上権抵当権など) 売買や賃貸などの契約ルール 契約の履行や解除に関する法律 相続や遺言に関する知識 地役権や賃貸借契約といった特殊な権利関係 |

| ② 宅建業法(20問) | 宅建業者の免許や登録の制度 広告や契約書に関する業務ルール 重要事項の説明に関する法的義務 業者の責任義務の内容 消費者保護に関わる規定 |

| ③ 法令上の制限(8問) | 建築基準法による土地利用の制限(建ぺい率や容積率) 都市計画法に基づく土地の用途制限 景観や自然環境の保全に関する法律 土地にかかる制限全般 道路法河川法などの関連法令 |

| ④ 税その他(8問) | 不動産の取得や登記にかかる税金 不動産売買に関連する課税制度 相続税や贈与税の基礎知識 土地建物の評価に関する考え方 不動産市場の動きやデータ分析(統計問題) 不動産に関わる主要な経済指標の理解 |

※ 税その他について:統計問題は毎年必ず1題出題されます。

※ ④のその他は「5点免除問題」の一つです。

5点免除問題とは?:

ある条件のもと最初から5点免除になる制度(つまり最初から45点満点で受験できる)

5点免除される「5点免除問題」についての条件は以下の記事をご覧ください。

» 講習を受ければもらえる5点免除問題とは。詳しい受け方やメリットを詳しく解説!(準備中です)

出題分野のなんとなくのイメージ

全体像を抑えるためには以下をなんとなくイメージするといいでしょう。

- ①権利関係:民法(誰かと誰かが争ったときの法律関係)

- ②宅建業法:不動産(土地や建物)を誰かに売るときの法律

- ③法令上の制限:建築するときの法律(どこに建物を建てて良いのかだめなのか)

- ④税その他:不動産を取得するときの税や、統計調査

ざっくりと上記の全体の流れを確認しておくと、学習イメージがつかめるかと思います。

宅建の勉強は何から始める?おすすめを紹介!

宅建の勉強をしていくときには、基本的には3つのやり方で進めていくと思います。

独学か?資格スクールか?通信講座か?

宅建のルート3つ

- 独学

- オンライン講座

- 資格スクール

独学

まずは独学で挑む場合は、最低限必要なものは「宅建のテキスト+過去問」。

ただ、完全初心者の方にはデメリットが多々あって、

- どのテキストを選べば合格できるのかわからない(宅建本は10種類以上ある)

- どこまでの量すれば合格できるのかわからない

- 完全初心者の人にはテキストだけでは厳しい

という特徴があります。

資格スクール

次に資格スクール。

LEC ![]() などの大手資格スクールでは、実際にナマの授業で合格まで完全サポートしてくれるので「「勉強する環境は最強」です。

などの大手資格スクールでは、実際にナマの授業で合格まで完全サポートしてくれるので「「勉強する環境は最強」です。

しかし、

- 毎週予備校に通う必要あり→仕事してる人にはキツイ

- 年間費が高い→オンラインのが安い

といった面があるため、お金や時間がある方向け。

今年こそ勉強できる環境で「絶対に合格したい!」そういう方は検討してみてもいいでしょう。

オンライン講座

最後にオンライン講座ですが、初心者にはこれが一番おすすめ!

というのも、Yotubeだとそもそも勉強しにくいですし、宅建の授業をそこまでわかりやすく説明している人は少ない印象。

Youtubeは個人的にあまり参考にならなかった…

しかし、オンライン通信講座だと、

- コスパがかなりいい

- スマホで気軽に受けれる

- 問題などをスケジューリングできる

- 完全初心者にわかりやすい授業

- 講義動画が体系化&問題集もあり

など、初心者がゼロから始めるにはかなりおすすめになっています。

通信講座で授業を受けつつ、テキストで勉強するとかなり効率いいかもですね。

講義授業を見たり聞いたりしてテキストを読むと理解度が倍増しますよ。

宅建合格までの独学ルート【おおまかに解説】

ここからは独学を目指す方のためのノウハウを解説していきます。

独学で必要なのは「合格ルート」

独学で宅建の合格を目指す場合、一番大切なのは合格へ「どう進むか(ルート)」です。

独学ルートをまず理解しておくだけで、合格へグッと近づきます。

合格ルート

- 宅建のテキストを決める(通信講座)

- 使う過去問を決める

- 実際にテキスト&問題集を進んでいく

└必要なら補助の参考書を使う - 模試を受ける

- 宅建の本番で合格点を取る

宅建に独学で挑む場合は最低限「テキスト+過去問」があればOK。

宅建は種類がめちゃ多く選べないと思うので、そういった方は以下の記事がかなり参考になります↓↓

※ 僕は超難化した令和6年度に合格しているので情報の純度はかなり高いはず。

続いて具体的な勉強方法を見ていくよ!

宅建のゼロから独学の勉強法

- その①:ざっと全体読む

- その②:章ごとに読んで、その章の問題を解く

初めて宅建の勉強をする場合、まずテキストをざっと1回「通し読み」しましょう。

その際わからない部分があっても構いません。

目次で知識を体系化しながらどんどん読んでいきます。

目次 ⇔ 本文で体系化

1,2回読んだら、なんとなく全体のイメージは掴めたと思うので、3回目からは「章ごと読んで実際に章末の問題」を解いていきます。

必要な部分はテキストに線を引いたり、◯で囲ったりするのも大切ですね。

※ テキストを読みながら理解し、問題を実際に解くことで少しずつ「できる」ようになっていきます。

最後にテキストと問題を解き終わったら、過去問を解いていく…

上記の流れになります。

なお、法律は様々な要素が絡み合ってます。

最初から全てを理解しようとせずに、わからない部分があっても気にせず進めるようにしましょう。後々になって理解できることは多々ありますよ。

テキストやマーカーの使い方など、超効率のいい勉強法のすべてを以下の記事で写真付きで紹介しています。

宅建の勉強順は?どの分野から勉強始める?

勉強順に入る前に、まずは合格のイメージを更に深堀りして「合格点数」から見ていきましょう。

宅建の合格イメージをつかむには「点数」

宅建では合格イメージの戦略…それは「点数」です。

宅建士は50点満点。そして分野は4つ。

合格点数を取れれば合格になりますし、1点でも低かったら不合格。そういう世界です。

その中で毎年合格点がランダムに発表されます。

歴史を見るとこれまでの「合格最高点は38点」

合格点は年々上昇傾向にありますが、この点数より上がったことはないですし、難化傾向を考えるとこの点数より上がることは多分ないと思います。

ということで、まずは「この38点をどう取るのか?」

ゴールからいますべきことを考えていくのが大切です。

理想の合格イメージは下記です。

理想の合格イメージ

- 「①宅建業法:9割」「②権利関係:7割」「③法令上の制限:6割」「④税その他:7割」

- →①「18/20点」+②「9/14点」+③「5/8点」+④「6/8点」

- ⇒ 38点(合格!!)

合格の鍵は「権利関係」と「宅建業法」である。

宅建合格の鍵は「権利関係」と「宅建業法」そう言ってもいいすぎではありません。

例えば、令和6年は過去最も難しい試験だったと言われています。

そして、その理由は②権利関係が超難化したから。その傾向は今後も続くと予想されます。

そもそも権利関係(民法分野)は難しいです。

ではなぜそこまで難しいのかというと、権利関係は「理解が主体で暗記では得点できない」こと、そして、「範囲が莫大で予想できない」この2つ。

なので、最初からここに時間をかけすぎず、点数を取りやすい「宅建業法」で点数を稼ぐのが合格への最善手。

つまり、権利関係は6割超の得点を目指しつつ、残りの時間は得点源となる「宅建業法」に集中し、9割を狙うのが合格への近道です。

とはいえ、権利関係で5割以下を取るとその時点で不合格が確定してしまうので、権利関係は絶対に捨てないでください。

合格ポイント:

権利関係で6割取る+宅建業法で9割取る。

※ 残りの「③法令上の制限と④税・その他」は、「暗記的な要素+パターン」の分野。ここは運要素もあるため、7割取れればOKです。

宅建の勉強順をレベル別に解説

以下ではレベル別に見ていきます。

その①:完全な初心者向け

知識ゼロからスタートする場合

- STEP①:全体をなんとなく読む

- STEP②:宅建業法へ進む

- STEP③:権利関係へ進む

- STEP④:税その他など

- STEP⑤:過去問演習

初心者の方はまず「できる」という自信をつけるのが先決。

「宅建業法」で自信をつけて「権利関係」に挑戦する。そして残りを勉強していくイメージです。

その②:ちょっと勉強したことある人向け

法学部出身の方や再受験される方など、もともと法律を勉強したことがある方はこちら。

法律を勉強したことがある方

- STEP①:権利関係へ進む

- STEP②:宅建業法へ進む

- STEP③:法令上の制限

- STEP④:税その他

- STEP④:過去問演習

権利関係をメインに、そして宅建業法で点を取るスタンスは同じです。

その③:宅建業で5点免除問題がある方

5問免除の方

- STEP①:権利関係へ進む

- STEP②:宅建業法へ進む

- STEP③:税など

- STEP④:過去問演習

5点免除の方はその他(土地、建物など)が免除なので、権利関係と宅建業をメインにしていきましょう。

繰り返しになりますが、合格の鍵は「権利関係」と「宅建業法」です!

まとめ:独学では難しいと思ったら、、

本記事は宅建の勉強に独学でもゼロからできる方法を解説しました。

法律初心者の方はいきなりテキストから始めるよりは、スマホの通信講座をはさむと理解度が倍増すると思います。

独学で始める前に、まずはオンライン講座を見てみてはいかがでしょうか。

おすすめオンライン講座

※ 退会はすぐにできます

おすすめ記事

▼宅建に4週間で受かった筆者が「1ヶ月」で宅建に合格するための超役立つノウハウを解説しています。

▼【2025年】宅建士に受かるためのテキスト8選を厳選しました。

コメント